Tal vez porque permaneció distintivamente nacional y autocontenida, sin reclamar ninguna validez universal y sin hacer ningún intento de exportar sus doctrinas, la Revolución Mexicana ha permanecido globalmente anónima en comparación con, por ejemplo, las revoluciones rusa, china y cubana. Sin embargo, en cualquier escala Richter de sismología social, la Revolución Cubana fue un asunto pequeño comparado con su homóloga mexicana. Tanto en términos absolutos como relativos, en México lucharon más personas, murieron más, se vieron afectadas por los combates y se destruyeron más cosas. Sin embargo (en contraste con Cuba) el resultado fue muy ambivalente: los estudiosos todavía debaten (a menudo de forma bastante estéril) si la Revolución Mexicana se dirigió contra un régimen «feudal» o «burgués», cómo debe calificarse el carácter del régimen revolucionario y, por tanto, si (en términos de su resultado) la «revolución» fue una revolución «real» en absoluto, digna de figurar entre las «Grandes Revoluciones» de Crane Brinton.

Pero, independientemente de su resultado (y yo diría que produjo muchos cambios, aunque no siempre evidentes, en la sociedad mexicana) la revolución tuvo una característica clásica de las «Grandes Revoluciones»: la movilización de un gran número de personas que hasta entonces habían permanecido al margen de la política. La revolución», como escribe Huntington, «es el caso extremo de la explosión de la participación política». Como en la Guerra Civil inglesa, durante unos años el mundo se puso patas arriba: la vieja élite fue destituida, los líderes populares y plebeyos ascendieron a la cima, y las ideas nuevas y radicales circularon en una atmósfera de libertad sin precedentes. Si, como en la Guerra Civil inglesa, este periodo dio paso a la contrarrevolución, al aplastamiento o cooptación de los movimientos populares, y a la creación de nuevas estructuras de poder y autoridad, esto no representó un retorno al punto de partida: el movimiento popular en México (como en Inglaterra) pudo encontrar la derrota, pero en la derrota afectó profundamente a la sociedad mexicana y a su evolución posterior; el «mundo al revés» no fue el mismo mundo una vez enderezado de nuevo.

La Revolución Mexicana comenzó como un movimiento de protesta de la clase media contra la larga dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911). Como muchos de los gobernantes mexicanos del siglo XIX, Díaz era un oficial del ejército que había llegado al poder mediante un golpe de estado. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, estableció un sistema político estable, en el que se obvió la Constitución formalmente representativa de 1857, los jefes políticos locales (caciques) controlaban las elecciones, la oposición política y el orden público, mientras que un puñado de familias poderosas y sus clientes monopolizaban el poder económico y político en las provincias.

Todo el sistema fue alimentado y lubricado por el nuevo dinero inyectado en la economía por el aumento del comercio y la inversión extranjera: los ferrocarriles se extendieron por el país, las minas y los cultivos de exportación florecieron, las ciudades adquirieron calles pavimentadas, luz eléctrica, tranvías y desagües. Estos avances eran evidentes en otros grandes países latinoamericanos de la época. Pero en México tuvieron un impacto particular, y un resultado único y revolucionario, La oligarquía se benefició de su enlace con el capital extranjero: Luis Terrazas, hijo de un carnicero, llegó a dominar el estado norteño de Chihuahua, adquiriendo enormes propiedades ganaderas, minas e intereses industriales, y dirigiendo la política del estado a su entera satisfacción; los plantadores de azúcar del cálido y exuberante estado de Morelos, cerca de la capital, importaron nueva maquinaria, elevaron la producción y empezaron a competir en los mercados mundiales (también podían veranear en Biarritz y comprar artículos de lujo extranjeros, ya fuera porcelana francesa o fox-terriers ingleses); Olegario Mohna dirigía la economía y la política de Yucatán, donde su yerno se encargaba de la exportación de henequén, planta de agave y cultivo básico del estado, y, entre sus muchos parientes y clientes menores, un primo segundo era Inspector de Ruinas Mayas (nunca había visitado Chichén Itzá, dijo a dos viajeros ingleses, pero «tenía fotografías satisfactorias»).

***

El dinero también reforzó al gobierno nacional. El presupuesto, perennemente precario, se estabilizó en la década de 1890 y la calificación crediticia de México fue la envidia de América Latina. En 1910, cuando el envejecido dictador recibió a los representantes del mundo con motivo del centenario de la independencia de México, la paz y la prosperidad parecían aseguradas.

Se recordó a los héroes liberales del pasado de México y se hicieron comparaciones con las florecientes democracias liberales de Europa y Norteamérica. Por último, temían por el futuro de México (y el suyo propio) si Díaz moría políticamente intestado, sin legar a la nación una forma de gobierno viable y representativa. En consecuencia, respondieron con prontitud al llamamiento de Francisco Madero, un rico terrateniente y empresario del norte que -más por idealismo que por puro interés- comenzó a hacer campaña a favor de una aplicación más estricta de la Constitución de 1857, que todavía se cumplía principalmente en la brecha. Sufragio efectivo, no reelección» fue el lema de Madero y su Partido Antirreeleccionista, y sus campañas políticas de 1909-10 se caracterizaron por un periodismo vigoroso, reuniones masivas y giras relámpago, toda la parafernalia de la democracia norteamericana que pretendían emular. Inicialmente complaciente, Díaz se vio sacudido por la creciente agitación política. En vísperas de las elecciones presidenciales de 1910 (en las que Madero se opuso a Díaz: la mayor parte de la familia estuvo de acuerdo con el comentario despectivo del abuelo Evaristo Madero de que esto se asemejaba al «desafío de un microbio a un elefante») Madero y sus aliados cercanos fueron encarcelados, y la elección se llevó a cabo según los principios habituales de corrupción y coerción. Díaz ganó.

Se esperaba que Madero tomara nota y regresara, convenientemente escarmentado, a sus haciendas del norte. La mayoría de sus seguidores, liberales educados, de mediana edad y con uniforme, volvieron a sus aulas, empresas y bufetes. Podían pronunciar buenos discursos y redactar elegantes artículos, pero no podían hacer más. ¿Una revuelta armada? ‘Era peligroso’, coincidían cuando discutían el asunto en Yucatán. ‘Nadie era partidario de derramar sangre y, aunque todos lo hubieran sido, no había dinero, tiempo, ni gente experta en un movimiento de ese tipo’. Así pensaba la mayoría de los maderistas. No así Madero. Pequeño, extravagante, de modales suaves y algo ingenuo en lo político, Madero tenía una generosa creencia en el buen sentido y la razón del pueblo (al igual que creía en el espiritismo y en las virtudes de la medicina homeopática). En lugar de capitular ante Díaz, Madero llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910.

***

El llamamiento tuvo un éxito repentino y sorprendente porque tocó la fibra sensible de un segundo grupo, la masa rural analfabeta, los indios y mestizos de pueblo y hacienda, que formaban el grueso de la población mexicana, que proporcionaban la mano de obra sobre la que descansaba la economía, pero que vivían, impotentes y a menudo ignorados, al margen de la vida política. No es que ellos -como Madero y los liberales de la ciudad- estuvieran enamorados de las abstracciones liberales y los ejemplos extranjeros: para ellos, «El voto real y el no gobierno del jefe» tenían un significado más concreto, particular y convincente. Bajo el mandato de Díaz, la economía y el Estado habían crecido a buen ritmo; pero estos procesos, como suele ocurrir, habían tenido efectos divergentes, y el campo, especialmente los pobres rurales, habían soportado la carga del programa de modernización de Díaz. Mientras las ciudades prosperaban, los grandes latifundios crecían para satisfacer la demanda mundial y mexicana de productos primarios (azúcar, algodón, café, henequén, frutas tropicales), absorbiendo las tierras de las aldeas y de los pequeños propietarios, y convirtiendo a los campesinos que antes eran independientes en jornaleros sin tierra, que a menudo trabajaban a las órdenes de duros capataces. A medida que los antiguos campos de maíz daban paso a los nuevos cultivos comerciales, los alimentos se hacían más escasos y los precios subían, superando los salarios. En algunas partes de México se desarrolló una forma de esclavitud virtual; y, en años de malas cosechas, como 1908-09, los pobres del campo se enfrentaron a la indigencia real. La monopolización de la tierra en manos de terratenientes y caciques conllevó la correspondiente monopolización del poder político, y comunidades orgullosas, a menudo antiguas, se vieron languideciendo bajo el gobierno arbitrario de los jefes políticos de Díaz, enfrentándose a un mayor control, regimentación e impuestos.

En Morelos, pueblos enteros desaparecieron bajo un manto de caña de azúcar. En Sonora, en el noroeste, el ejército federal libró una serie de amargas campañas para despojar a los indios yaquis de sus tierras ancestrales. Pequeños propietarios, como la familia Cedillo de Palomas, en el estado de San Luis, lucharon contra la invasión de sus tierras por parte de las haciendas. Los pueblos hicieron peticiones (normalmente en vano) contra el gobierno de caciques como Luz Comaduran de Bachiaiva, en la sierra de Chihuahua, donde el cacique y sus clientes habían expropiado tierras municipales, donde se empleaban cuatro matones para silenciar la oposición, y donde el periodo de Comaduran en el cargo comprendía «años de soga y cuchillo… que implicaban el abuso de todas las leyes, tanto municipales como civiles, humanas y divinas». Para estas personas, la revolución de Madero ofrecía la perspectiva, no tanto de una política liberal progresista, inspirada en Gladstone o Gambetta, como de la recuperación de las libertades locales, la reconquista de las tierras de los pueblos, el derrocamiento de los jefes y terratenientes tiranos. Su visión era nostálgica, particular y poderosa: buscaban recuperar el mundo que habían perdido, o que estaban perdiendo rápidamente.

Para sorpresa general, y para consternación del gobierno, las bandas armadas locales surgieron durante el invierno de 1910-11, primero en el norte y luego en el centro de México. El oxidado aparato militar de Díaz se mostró incapaz de contener la propagación de la guerra de guerrillas y, en mayo de 1911, sus asesores le convencieron de que renunciara, con la esperanza -bien fundada- de poder salvar algo antes de que la revolución avanzara demasiado. Seis meses después Madero fue investido presidente, tras las elecciones más libres celebradas en la historia del país.

***

Los años siguientes fueron violentos y caóticos. El experimento liberal de Madero fracasó. Los partidarios del antiguo régimen -los terratenientes, los militares, los principales empresarios y los clérigos- bloquearon sus modestas reformas; y éstas llegaron con demasiada lentitud para satisfacer a los elementos populares que habían llevado a Madero al poder en primer lugar. Atrapado en este fuego cruzado, Madero fue finalmente derrocado por el ejército y asesinado a principios de 1913; pero el establecimiento de un régimen militar draconiano bajo el mando del general Victoriano Huerta, un régimen dedicado a «la paz, cueste lo que cueste» y a la restauración sustancial del antiguo régimen, sólo garantizó la inflación galopante de la rebelión popular. El pueblo siguió luchando, y la solución militarista, intentada hasta el límite en 1913-14, resultó tan ingenua y poco práctica como lo había sido la solución liberal en 1911-12. Mientras tanto, durante dieciocho meses de feroz lucha, que culminó con la caída de Huerta, el tejido del viejo orden se rompió irremediablemente: el ejército porfirista, los caciques locales, las oligarquías estatales, la iglesia y la burocracia se vieron obligados a ceder gran parte o todo su poder.

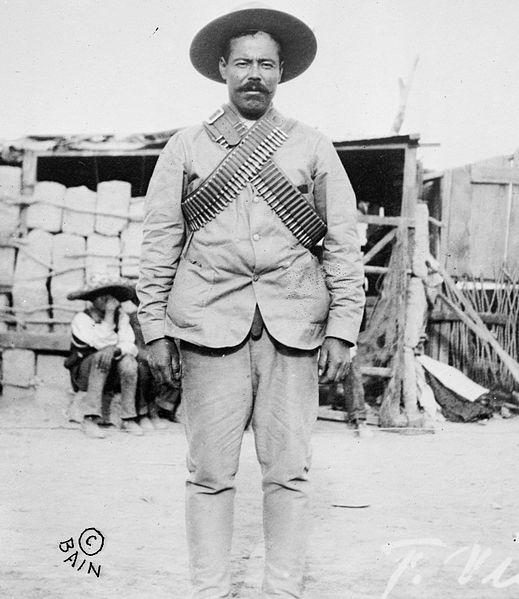

¿Quién gobernó México en su lugar? Durante un tiempo, en muchas localidades, el poder había pasado a manos de los líderes populares, los matones y guerrilleros que habían luchado primero contra Díaz y luego contra Huerta. Los dos más famosos y poderosos fueron Emiliano Zapata y Francisco («Pancho») Villa, que tipificaban, en muchos aspectos, las principales características del movimiento popular. Zapata lideró a los pobladores de Morelos en una cruzada para recuperar las tierras perdidas por las haciendas azucareras, y nunca se apartó de este objetivo. Aunque los intelectuales de la ciudad le acompañaron más tarde, redactando sus comunicados oficiales y hablando de un socialismo bastardo, el propio Zapata siguió siendo un hombre del pueblo, indiferente a las ideologías formales, contento con un catolicismo tradicional, ferozmente leal a sus seguidores morelenses, como ellos a él. Los políticos de la ciudad que intentaron dialogar con Zapata lo encontraron (como a muchos de los de su clase) intratable: era demasiado cerrado, demasiado cerrado, poco comunicativo, adusto, desconfiado y ajeno al compromiso. En su casa, en la zona rural de Morelos, Zapata tenía la figura de un charro, un hombre de campo amante de los caballos, elegante y algo dandi, que lucía enormes sombreros, pantalones ajustados con botones plateados y camisas y pañuelos de tonos pastel; un hombre que prefería pasar su tiempo en peleas de gallos, domando caballos, bebiendo cerveza en la plaza o criando hijos. Apoyadas en la confianza mutua de líder y dirigidos, las fuerzas de Zapata -a pesar de sus armas inadecuadas- dominaron el estado de Morelos durante años, confundiendo repetidamente a ejércitos convencionales superiores. Pero, aunque Zapata forjó alianzas con los rebeldes vecinos, sus horizontes seguían siendo limitados. Cuando sus tropas ocuparon Ciudad de México a finales de 1914, Zapata se escabulló a un hotel de mala muerte cerca de la estación. A diferencia del Zapata de Marlon Brando -en el clásico de Kazan, ¡Viva Zapata! – nunca ocupó el sillón presidencial; de hecho, nunca lo deseó demasiado. Sus profundas raíces locales proporcionaron tanto la fuerza como la debilidad del movimiento zapatista.

Fue en las afueras de la Ciudad de México, a finales de 1914, cuando Zapata y Villa, los grandes jefes rebeldes del sur y del norte, se encontraron por primera vez: Zapata, delgado, moreno y dandi; Villa, ‘alto, robusto, con un peso de unas 180 libras, con una tez casi tan florida como la de un alemán, vistiendo un casco inglés, un grueso jersey marrón, polainas caqui y pesados zapatos de montar’. Ninguno de los dos era muy comunicativo: se miraban tímidamente «como dos novios del campo»; y, cuando Zapata, al que le gustaba la bebida, pedía coñac, Villa, que no tomaba licores fuertes, bebía sólo por obligación, se atragantaba y pedía agua. Pero pronto descubrieron que compartían un punto de vista común, cuando empezaron a atropellar al líder nominal de su revolución, el estirado, anciano, pesado y algo pedante Venustiano Carranza.

Aunque sus apariencias contrastaban notablemente, y aunque sus respectivos ejércitos diferían en aspectos importantes -el de Villa, reclutado en las aldeas y acantilados del norte, era una fuerza más profesional y móvil, que había destruido al ejército federal de Huerta en su dramático descenso sobre la capital-, los dos caudillos compartían un origen y un atractivo popular común. Villa, hijo de un campesino empujado al bandolerismo, se había convertido en un devoto seguidor de Madero, y ahora robaba a los ricos y corregía agravios a gran escala. No tenía una causa agraria clara, como Zapata; y su comprensión política no era más aguda. Pero tenía un don para la lucha de guerrillas, y trasladó su brío y carisma a las campañas convencionales de 1914, cuando las cargas masivas de la caballería villista destrozaron a los federales. Con el norte y el centro de México en la palma de su mano, Villa expulsó del país a terratenientes y jefes impopulares (el clan Terrazas fue su principal víctima) y distribuyó sus propiedades de forma despreocupada entre amigos y seguidores. Repartió comida gratis a los pobres y (según sus partidarios) estableció la educación gratuita. Durante su breve existencia, el régimen de Villa tuvo el sello de uno de los «bandidos sociales» del profesor Hobsbawm.

Aunque su ejército creció y adquirió muchos de los pertrechos de la guerra moderna -artillería, un tren hospitalario, un comisariado eficiente-, Villa, al igual que Zapata, nunca perdió el contacto con el pueblo llano que, en las buenas y en las malas, le prestó su apoyo. Seguía prefiriendo los pasatiempos populares: corridas de toros improvisadas y bailes que duraban toda la noche, tras los cuales Villa llegaba al frente «con los ojos inyectados en sangre y un aire de extrema lasitud». Aunque evitaba los licores fuertes (esto, al igual que su reumatismo, era una herencia de sus días de bandolero), se prostituía libremente. Y, a pesar de ser un general, se mezclaba fácilmente con los soldados rasos, intercambiando bromas en los largos y desorganizados viajes por ferrocarril que llevaban a su ejército y a sus seguidores, como una gran migración popular, desde la frontera norte hasta la Ciudad de México; el propio Villa viajaba en «un furgón de cola rojo con cortinas de cretona y… fotografías de damas vistosas en poses teatrales clavadas en las paredes». En la batalla, Villa siempre estaba en el centro, instando a sus hombres, en lugar de dirigir la estrategia desde la retaguardia.

Si Villa y Zapata eran los caudillos revolucionarios más poderosos y famosos, había muchos de tipo similar pero de menor rango: de hecho, los grandes ejércitos rebeldes, como la División del Norte de Villa, eran conglomerados, formados por muchas unidades, cada una de ellas con un jefe individual, y generalmente derivadas de un lugar de origen común. Algunos eran hombres de la sierra, campesinos resentidos por el creciente poder de los funcionarios, recaudadores de impuestos y sargentos de reclutamiento; otros eran aldeanos de los valles y tierras bajas, víctimas del despojo agrario. El distrito de la Laguna, una región productora de algodón y caucho cerca de Torreón, en el centro-norte de México, proporcionó varias de estas bandas, la mayoría de las cuales se afiliaron al ejército de Villa para las principales campañas, aunque conservaron una identidad local distinta. Eran una multitud ruda: un misionero estadounidense recordaba cómo 100 de ellos entraron en su misión social en el verano de 1911 (acababan de tomar Torreón en medio de escenas de disturbios y saqueos): eran «todos ellos tipos grandes y rudos, pero con ojos penetrantes y una cabeza decidida… se quedaron más de una hora, sentados con el arma en la mano mientras comían helado». Un famoso punto conflictivo de la Laguna era Cuencame, un pueblo indígena que había perdido sus tierras a manos de una voraz hacienda vecina en la década de 1900. Hubo protestas, y los líderes fueron consignados al ejército, un castigo preferido del gobierno de Díaz, y que la gente común temía y odiaba especialmente. Entre ellos estaba Calixto Contreras, quien después de 1910 se convirtió en un prominente jefe rebelde. Para un administrador de fincas británico, Contreras parecía mongólico y temible: «de aspecto siniestro y mirada acechante». Un médico mexicano, del personal de Villa, que trató a Contreras, lo calificó de «calvo, moreno y feo», y describió cómo, en la puerta del vagón de Contreras, colgando de una argolla de hierro, había un «palo con una cabeza ennegrecida y repulsiva… atada con una cinta roja por crueles manos femeninas para denotar que pertenecía a un colorado». Pero todos, incluido el administrador de la hacienda británica, estaban de acuerdo en que Don Calixto era genial y educado, un modelo de cortesía mexicana. Sus hombres, procedentes de Cuencame y sus alrededores, eran «simples peones que se habían alzado en armas» y el periodista estadounidense John Reed los describió como «no remunerados, mal vestidos, indisciplinados; sus oficiales sólo eran los más valientes de entre ellos, armados únicamente con viejas Springfield y un puñado de cartuchos cada uno». Aunque lucharon junto a Villa, su principal lealtad era hacia Contreras y Cuencame; por ello, para los villistas más profesionales, como el brutal Rodolfo Fierro, eran «esos simples tontos de Contreras». Sin embargo, durante seis años combatieron a diversos adversarios, defendiendo su patria chica e ignorando el espejismo del poder nacional. Contreras llegó a ser general, con el estatus y las insignias correspondientes («tan inadaptado como cualquier mariscal napoleónico», parecía); y cuando fue asesinado, en 1916, su hijo ocupó su lugar.

***

Con el paso de los años, sin embargo, los movimientos populares de este tipo fueron perdiendo fuelle. Derrotados, o simplemente cansados de la guerra, los peones-soldados regresaban a la aldea y a la hacienda; los líderes sobrevivientes (que eran bastantes pocos) llegaban a acuerdos o acomodos con el nuevo gobierno «revolucionario». Así ocurrió en todo México, cuando se estableció una apariencia de paz a finales de la década. Por una extraña ironía, ninguno de los protagonistas originales de la guerra civil alcanzó el éxito final: Díaz y Huerta, los defensores del antiguo régimen, no lograron contener las fuerzas del cambio y la rebelión; pero también los rebeldes, tanto los liberales pioneros de la ciudad como las fuerzas populares del campo, se mostraron incapaces (en el primer caso) y poco dispuestos (en el segundo) a afianzar su control sobre el país. Un cuarto poder entró en el vacío: etiquetado como los Constitucionalistas, por su supuesto apego al régimen constitucional, eran en realidad agudos oportunistas, hombres de los estados del norte, particularmente del próspero y americanizado estado de Sonora. No eran grandes hacendados ni suaves intelectuales; pero tampoco eran pueblerinos, atados a las costumbres del pueblo y al ciclo del año agrícola. Se movían por igual en la ciudad y en el campo: si se dedicaban a la agricultura (como lo hizo su mayor campeón militar, Álvaro Obregón) eran agricultores emprendedores y con iniciativa; o, como su mayor arreglador político, Plutarco Elías Calles, podían haber ido a la deriva de un trabajo a otro: maestro de escuela, hotelero, funcionario municipal, adquiriendo experiencia variada y un ojo para la principal oportunidad. Aunque carecían de una educación clásica, sabían leer y escribir, y a menudo estaban dotados de habilidades prácticas; y, aunque no tenían raíces profundas en las comunidades locales (de hecho, su gran movilidad fue una de sus grandes ventajas en la lucha por el poder), vieron y aceptaron -como no lo habían hecho ni Díaz ni Madero ni Huerta- que el régimen posrevolucionario necesitaba algún tipo de base popular. Las masas que habían luchado en la revolución no podían ser simplemente reprimidas; tendrían que ser compradas también.

Para los constitucionalistas, esto fue a menudo un proceso cínico. El reparto de tierras a los pueblos era para ellos una maniobra política y no -como para Zapata- un artículo de fe. Era un medio para acallar y domesticar a la molesta población rural, convirtiéndola en súbditos leales del estado revolucionario. Y el toque común que los generales constitucionalistas como Obregón cultivaron no era -aunque fuera hábil y eficaz- la genuina compenetración que Villa, Zapata o Contreras habían compartido con sus seguidores. Pero, por artificiales y egoístas que fueran los métodos constitucionalistas, funcionaban. Donde Madero había fracasado en mantener el poder nacional, y ni Villa ni Zapata lo habían intentado seriamente, los constitucionalistas estaban listos, dispuestos y capacitados. Eran militarmente capaces: en el último y decisivo combate de la guerra civil de 1915, Obregón derrotó ampliamente a Villa en una serie de enfrentamientos similares. Las cargas masivas de la caballería villista, exitosas contra los reacios reclutas de Huerta, fracasaron sangrienta e ignominiosamente cuando la División del Norte se enfrentó a un ejército de temple y organización, y cuando Villa se enfrentó a un general astuto y científico (aunque autodidacta) como Obregón, que había aprendido y aplicado las lecciones del Frente Occidental.

Abatido, Villa se retiró a Chihuahua y volvió a su condición de semi-bandido, asaltando pueblos y aldeas con aparente impunidad, contando aún con el apoyo local, y desafiando tanto a las fuerzas mexicanas como a las norteamericanas enviadas a darle caza. Este era su hábitat natural y su especialidad. También Zapata continuó su guerra de guerrillas en Morelos hasta que, en 1919, corrió la suerte habitual del paladín popular y del noble ladrón: invulnerable a los ataques directos, fue atraído a una trampa y asesinado a traición. Otros líderes populares siguieron el mismo camino. Villa sobrevivió cuatro años a su antiguo aliado. Con una apariencia de paz restaurada, y con Obregón instalado en la presidencia, Villa fue amnistiado por su antiguo conquistador y se le concedió una gran finca donde él y sus veteranos envejecidos podrían vivir sus últimos años. Pero Villa tenía muchos enemigos vengativos; y el gobierno central, a pesar de su amnistía, temía un posible resurgimiento del viejo caudillo en el norte. En julio de 1923, Villa fue abatido mientras conducía por las calles de Parral.

La mayoría de sus lugartenientes se habían ido años antes: Ortega, muerto de tifoidea tras la batalla de Zacatecas; Urbina, ejecutado por órdenes del propio Villa por insubordinación; Fierro, ahogado en unas arenas movedizas durante la retirada villista de 1915. ¿Y qué hay de los líderes populares que, contra todo pronóstico, sobrevivieron? Un administrador de hacienda británico que había conocido a muchos de estos revolucionarios norteños observó:

Uno es testigo de la verdad de algún adagio que dice que el liderazgo desarrollado en el campo incapacita al antiguo civil para aquellas tareas constructivas y administrativas que los episodios violentos históricamente deberían ser el preludio. Pocos de estos líderes sobrevivieron finalmente a lo que podría llamarse el período inmediatamente posterior a la insurrección, el crepúsculo del amanecer de la paz; y otros hombres atravesaron las tumbas de estos patriotas turbulentos y caseros, pero en su mayoría bien intencionados, para hacerse con los poderes administrativos que deberían haber sido su recompensa.

Pero no se trataba sólo de una cuestión de mortalidad, ni siquiera de la transición de la guerra a la paz (pues la historia seguramente ofrece suficientes ejemplos de líderes que emergen de los episodios de violencia para asumir las tareas de administración: Cromwell, Napoleón, Eisenhower -incluso el propio Obregón, que demostró ser tan astuto como empresario y presidente como lo había sido como general). Se trataba más bien del tipo de guerra y del tipo de paz. Las cualidades que hicieron de Villa, Zapata, Contreras y otros unos revolucionarios y guerrilleros temibles a menudo los descalificaron para carreras políticas posteriores: eran demasiado provincianos, mal educados, apegados a una forma de vida tradicional y rural que, en muchos aspectos, estaba en vías de extinción.

***

El futuro pertenecía a los operadores de mentalidad nacional, citados: no a los refinados liberales de Madero, sino a los agudos hombres de Sonora hechos a sí mismos, o al menos a los hombres moldeados a su imagen y semejanza -como Nicolás Zapata, hijo del revolucionario, que adquirió tierras, riqueza y poder en Morelos, habiendo «ganado los rudimentos de la política- lo que pudrió su sentido de obligación» con la comunidad local. Nicolás Zapata pertenecía a la generación posrevolucionaria: a los nueve años se había quedado dormido durante el famoso encuentro de su padre con Villa. De la generación original de revolucionarios populares, algunos encontraron un lugar en el nuevo régimen, entre otras cosas porque era una ventaja para el régimen, mientras que unos pocos se asimilaron con éxito. Joaquín Amaro, por ejemplo, hijo de un arriero y de un buen jinete, luchó durante toda la revolución cuando era joven y llevaba en la oreja un pendiente de oro como muestra de amor (o, según algunos, una cuenta de cristal rojo como amuleto protector); pero se convirtió en un leal aliado de Obregón, se deshizo de su pendiente (o de su cuenta), cambió su mustang por un poni de polo y llegó a ser Ministro de la Guerra, y además un Ministro de la Guerra dinámico y eficiente.

Pero tales transformaciones voluntarias y exitosas fueron raras. Más a menudo, los líderes populares que sobrevivieron a la lucha sólo se adaptaron de forma imperfecta y a regañadientes. El nuevo mundo no era de su agrado; ciertamente no era por lo que ellos y sus seguidores habían luchado. Saturnino Cedillo sobrevivió a sus hermanos -todos perecieron en el conflicto fratricida- y se convirtió en gobernador y jefe estatal de San Luis. Se portó bien con sus antiguos partidarios, asentándolos en tierras del estado, pero no pudo comprender del todo las formas del nuevo régimen posrevolucionario. Cuando Graham Greene se reunió con él en marzo de 1938, parecía un superviviente solitario y asediado de los viejos tiempos que, aunque mantenía una relación feliz, aunque paternalista, con los campesinos locales, exudaba «el patetismo de lo intermedio, del hombre inculto que se mantiene entre los letrados». Para Cedillo, la complejidad de la política moderna, el trabajo de la administración y el conflicto de las ideologías rivales eran -en 1938, como veinte años antes- algo que había que evitar: «odiaba todo el asunto; se veía que no pensaba en absoluto en nuestros términos… había sido más feliz al atardecer, dando tumbos por los campos pedregosos en un viejo coche, mostrando sus cosechas». En pocas semanas, Cedillo fue incitado a la rebelión por el gobierno central, conducido al monte, perseguido con aviones y finalmente asesinado. La «revuelta» de Cedillo (como decidió llamarla el gobierno) fue el último coletazo de la buena causa, la prueba final de que el movimiento revolucionario popular había pasado a la historia. Sobrevive sólo en los mitos, los murales y la retórica revolucionaria del México moderno.

El Dr. Alan Knight es profesor de Historia en la Universidad de Essex.