Vielleicht weil sie eindeutig national und in sich geschlossen blieb, keine universelle Gültigkeit beanspruchte und keinen Versuch unternahm, ihre Doktrinen zu exportieren, ist die mexikanische Revolution im Vergleich etwa zur russischen, chinesischen und kubanischen Revolution weltweit anonym geblieben. Doch auf der Richterskala der sozialen Seismologie war die kubanische Revolution im Vergleich zu ihrem mexikanischen Pendant eine kleine Angelegenheit. Sowohl absolut als auch relativ gesehen kämpften in Mexiko mehr Menschen, es starben mehr Menschen, mehr Menschen waren von den Kämpfen betroffen, und es wurde mehr zerstört. Dennoch war das Ergebnis (im Gegensatz zu Kuba) höchst ambivalent: Noch immer streiten sich die Gelehrten (oft auf recht sterile Weise) darüber, ob sich die mexikanische Revolution gegen ein „feudales“ oder ein „bürgerliches“ Regime richtete, wie der Charakter des revolutionären Regimes zu qualifizieren sei und ob es sich bei der „Revolution“ (in Bezug auf ihr Ergebnis) überhaupt um eine „echte“ Revolution gehandelt habe, die sich in die Reihe der „Großen Revolutionen“ von Crane Brinton einreihen ließe.

Aber unabhängig von ihrem Ergebnis (und ich würde behaupten, dass sie viele, wenn auch nicht immer offensichtliche Veränderungen in der mexikanischen Gesellschaft bewirkte) wies die Revolution ein klassisches Merkmal der „Großen Revolutionen“ auf: die Mobilisierung einer großen Zahl von Menschen, die bis dahin am Rande der Politik gestanden hatten. Revolution“, so schreibt Huntington, „ist der Extremfall einer explosionsartigen Zunahme der politischen Beteiligung“. Wie im englischen Bürgerkrieg wurde die Welt für einige Jahre auf den Kopf gestellt: Die alte Elite wurde verdrängt, volkstümliche und plebejische Führer stiegen an die Spitze auf, und neue, radikale Ideen zirkulierten in einer Atmosphäre noch nie dagewesener Freiheit. Wenn es in dieser Zeit, wie im englischen Bürgerkrieg, zu einer Konterrevolution, zur Zerschlagung oder Kooptation von Volksbewegungen und zur Schaffung neuer Macht- und Autoritätsstrukturen kam, so bedeutete dies keine Rückkehr zum Ausgangspunkt: Die Volksbewegung in Mexiko (wie in England) konnte zwar eine Niederlage erleiden, aber diese Niederlage hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die mexikanische Gesellschaft und ihre weitere Entwicklung; die „auf den Kopf gestellte Welt“ war nicht mehr dieselbe Welt, nachdem sie wieder in Ordnung gebracht worden war.

Die mexikanische Revolution begann als eine Protestbewegung der Mittelklasse gegen die langjährige Diktatur von Porfirio Diaz (1876-1911). Wie viele der mexikanischen Herrscher des 19. Jahrhunderts war Diaz ein Armeeoffizier, der durch einen Putsch an die Macht gekommen war. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern etablierte er jedoch ein stabiles politisches System, in dem die formal repräsentative Verfassung von 1857 umgangen wurde, lokale politische Bosse (caciques) Wahlen, politische Opposition und öffentliche Ordnung kontrollierten, während eine Handvoll mächtiger Familien und ihre Klienten die wirtschaftliche und politische Macht in den Provinzen monopolisierten.

Das gesamte System wurde durch das neue Geld, das durch den zunehmenden Außenhandel und die Investitionen in die Wirtschaft gepumpt wurde, angekurbelt und geschmiert: Eisenbahnen durchzogen das Land, Minen und Exportkulturen florierten, die Städte erhielten gepflasterte Straßen, elektrisches Licht, Straßenbahnen und Kanalisation. Diese Entwicklungen waren zu dieser Zeit auch in anderen großen lateinamerikanischen Ländern zu beobachten. Doch in Mexiko hatten sie besondere Auswirkungen und ein einzigartiges, revolutionäres Ergebnis: Die Oligarchie profitierte von ihren Verbindungen zum ausländischen Kapital: Luis Terrazas, ein Metzgerssohn, stieg zur Herrschaft über den nördlichen Bundesstaat Chihuahua auf, erwarb riesige Rinderfarmen, Minen und Industrieanlagen und lenkte die Politik des Staates zu seiner eigenen Zufriedenheit; die Zuckerpflanzer des warmen, üppigen Bundesstaates Morelos in der Nähe der Hauptstadt importierten neue Maschinen, steigerten die Produktion und begannen, auf den Weltmärkten zu konkurrieren (sie konnten auch in Biarritz Urlaub machen und ausländische Luxusgüter kaufen – ob französisches Porzellan oder englische Foxterrier); Olegario Mohna leitete die Wirtschaft und die Politik von Yucatan, wo sein Schwiegersohn den Export von Hennequen, einer Agavenpflanze und der Hauptanbaupflanze des Staates, abwickelte, und unter seinen vielen weniger bedeutenden Verwandten und Kunden war ein Cousin zweiten Grades Inspektor der Maya-Ruinen (er hatte Chichen Itza nie besucht, erzählte er zwei englischen Reisenden, aber „hatte zufriedenstellende Fotos“).

***

Mit Geld wurde auch die nationale Regierung gestärkt. Der stets prekäre Haushalt wurde in den 1890er Jahren stabilisiert, und die Kreditwürdigkeit Mexikos wurde von ganz Lateinamerika beneidet. Als der alternde Diktator 1910 anlässlich des hundertsten Jahrestags der mexikanischen Unabhängigkeit die Vertreter der Welt empfing, schienen Frieden und Wohlstand gesichert.

Sie erinnerten sich an die liberalen Helden der mexikanischen Vergangenheit und zogen Vergleiche mit den blühenden liberalen Demokratien Europas und Nordamerikas. Schließlich fürchteten sie um die Zukunft Mexikos (und um ihre eigene), falls Diaz als politischer Erblasser sterben würde, ohne der Nation eine lebensfähige, repräsentative Regierungsform zu hinterlassen. Dementsprechend bereitwillig folgten sie dem Appell von Francisco Madero, einem reichen Landbesitzer und Geschäftsmann aus dem Norden, der – mehr aus Idealismus als aus purem Eigeninteresse – begann, sich für eine striktere Umsetzung der Verfassung von 1857 einzusetzen, die immer noch hauptsächlich in Brüchen eingehalten wurde. Sufragio Efectivo, No Re-eleccion“ (Eine echte Abstimmung und keine Herrschaft der Bosse) war der Slogan von Madero und seiner Anti-Wahlpartei, und ihre politischen Kampagnen in den Jahren 1909-10 zeichneten sich durch energischen Journalismus, Massenversammlungen und Rundreisen aus – alles Utensilien der nordamerikanischen Demokratie, die sie nachzuahmen versuchten. Nach anfänglicher Selbstzufriedenheit wurde Diaz durch die zunehmende politische Aufregung verunsichert. Am Vorabend der Präsidentschaftswahlen von 1910 (bei denen Madero gegen Diaz antrat: die meisten in der Familie stimmten mit der abschätzigen Bemerkung des Großvaters Evaristo Madero überein, dass dies „der Herausforderung eines Elefanten durch eine Mikrobe“ ähnelte) wurden Madero und seine engen Verbündeten in den Kerker geworfen, und die Wahl wurde nach den üblichen Prinzipien von Korruption und Zwang durchgeführt. Diaz gewann.

Man erwartete von Madero, dass er dies zur Kenntnis nahm und entsprechend gezüchtigt in seine nördlichen Ländereien zurückkehrte. Die meisten seiner Anhänger, gebildete Liberale mittleren Alters im Kittel, kehrten in ihre Klassenzimmer, Unternehmen und Kanzleien zurück. Sie konnten gute Reden halten und elegante Artikel schreiben, aber mehr war ihnen nicht möglich. Eine bewaffnete Revolte? Das war gefährlich“, waren sie sich einig, als sie in Yucatan darüber diskutierten. Niemand war dafür, Blut zu vergießen, und selbst wenn alle dafür gewesen wären, gab es weder Geld noch Zeit noch Fachleute für eine solche Bewegung. So dachten die meisten Maderistas. Nicht so Madero. Der kleine, schrullige und sanftmütige Madero, der so etwas wie ein politischer Naivling war, glaubte fest an den gesunden Menschenverstand und die Vernunft des Volkes (so wie er auch an den Spiritismus und die Tugenden der homöopathischen Medizin glaubte). Anstatt vor Diaz zu kapitulieren, rief Madero das mexikanische Volk auf, sich am 20. November 1910 zu den Waffen zu erheben.

***

Der Appell hatte einen plötzlichen und überraschenden Erfolg, weil er eine zweite Gruppe ansprach, die ungebildete Masse auf dem Lande, die Indianer und Mestizen (Mischlinge) in den Dörfern und auf den Haziendas, die den größten Teil der mexikanischen Bevölkerung ausmachten, die die Arbeitskräfte lieferten, auf denen die Wirtschaft beruhte, die aber am Rande des politischen Lebens lebten, ohnmächtig und oft ignoriert. Es war nicht so, dass sie – wie Madero und die Stadtliberalen – in liberale Abstraktionen und ausländische Beispiele verliebt waren: Für sie hatte „Eine echte Stimme und keine Herrschaft der Bosse“ eine konkretere, besondere und zwingende Bedeutung. Unter Diaz wuchsen Wirtschaft und Staat rasant, aber diese Prozesse hatten, wie so oft, unterschiedliche Auswirkungen, und das Land, insbesondere die arme Landbevölkerung, trug die Last des Modernisierungsprogramms von Diaz. Während die Städte florierten, wuchsen die großen Ländereien, um die weltweite und mexikanische Nachfrage nach Primärprodukten (Zucker, Baumwolle, Kaffee, Hennequen, tropische Früchte) zu befriedigen, wobei sie die Ländereien der Dörfer und Kleinbauern absorbierten und die einst unabhängigen Bauern in landlose Arbeiter verwandelten, die oft unter strengen Aufsehern arbeiteten. In dem Maße, wie die alten Maisfelder neuen Nutzpflanzen wichen, wurden die Nahrungsmittel knapper und die Preise stiegen stärker als die Löhne. In einigen Teilen Mexikos entwickelte sich eine Art virtuelle Sklaverei, und in Jahren mit schlechten Ernten wie 1908-09 drohte der armen Landbevölkerung regelrechtes Elend. Mit der Monopolisierung von Land in den Händen von Großgrundbesitzern und Kaziken ging eine entsprechende Monopolisierung der politischen Macht einher, und stolze, oft uralte Gemeinden sahen sich unter der Willkür von Diaz‘ politischen Bossen mit zunehmender Kontrolle, Reglementierung und Besteuerung konfrontiert.

In Morelos verschwanden ganze Dörfer unter einer Decke aus Zuckerrohr. In Sonora, im Nordwesten, führte die Bundesarmee eine Reihe erbitterter Feldzüge, um die Yaqui-Indianer von ihrem angestammten Land zu enteignen. Kleinbauern wie die Familie Cedillo aus Palomas im Bundesstaat San Luis kämpften gegen die Übergriffe der Hazienda auf ihr Land. Dörfer wandten sich (meist vergeblich) gegen die Herrschaft von Kaziken wie Luz Comaduran aus Bachiaiva im Hochland von Chihuahua, wo kommunales Land vom Kaziken und seinen Klienten enteignet worden war, wo vier Schläger eingesetzt wurden, um die Opposition zum Schweigen zu bringen, und wo Comadurans Amtszeit „Jahre der Schlinge und des Messers … mit dem Missbrauch aller Gesetze, sowohl kommunaler als auch ziviler, menschlicher und göttlicher“, umfasste. Für diese Menschen bot Maderos Revolution weniger die Aussicht auf ein fortschrittliches, liberales Gemeinwesen nach dem Vorbild von Gladstone oder Gambetta als vielmehr auf die Wiedererlangung lokaler Freiheiten, die Rückeroberung dörflicher Ländereien und den Sturz tyrannischer Bosse und Grundbesitzer. Ihre Vision war nostalgisch, partikular und machtvoll: Sie wollten die Welt zurückgewinnen, die sie verloren hatten oder dabei waren, sie zu verlieren.

Zur allgemeinen Überraschung und zur Bestürzung der Regierung entstanden im Winter 1910/11 lokale bewaffnete Banden, zunächst im Norden, dann im Zentrum Mexikos. Diaz‘ verrosteter Militärapparat erwies sich als unfähig, die Ausbreitung des Guerillakriegs einzudämmen, und im Mai 1911 drängten seine Berater ihn zum Rücktritt, in der – wie sich herausstellte wohlbegründeten – Hoffnung, dass sie noch etwas retten könnten, bevor die Revolution zu weit fortgeschritten war. Sechs Monate später wurde Madero nach den freiesten Wahlen in der Geschichte des Landes zum Präsidenten ernannt.

***

Die folgenden Jahre waren gewalttätig und chaotisch. Maderos liberales Experiment scheiterte. Die Anhänger des alten Regimes – Großgrundbesitzer, Militärs, führende Geschäftsleute und Kleriker – blockierten seine bescheidenen Reformen, und diese kamen zu langsam, um das Volk zu befriedigen, das Madero überhaupt an die Macht gebracht hatte. In diesem Kreuzfeuer wurde Madero schließlich von der Armee gestürzt und Anfang 1913 ermordet. Doch die Errichtung eines drakonischen Militärregimes unter General Victoriano Huerta, das sich dem „Frieden, koste es, was es wolle“ und der weitgehenden Wiederherstellung des alten Regimes verschrieben hatte, garantierte nur die galoppierende Inflation der Volksrebellion. Das Volk kämpfte weiter, und die militaristische Lösung, die 1913/14 bis zum Äußersten versucht wurde, erwies sich als ebenso naiv und unpraktisch wie die liberale Lösung von 1911/12. Während der achtzehnmonatigen heftigen Kämpfe, die im Sturz Huertas gipfelten, wurde das Gefüge der alten Ordnung unwiederbringlich zerrissen: Die porfirische Armee, die lokalen Bosse, die staatlichen Oligarchien, die Kirche und die Bürokratie waren gezwungen, einen Großteil oder ihre gesamte Macht abzugeben.

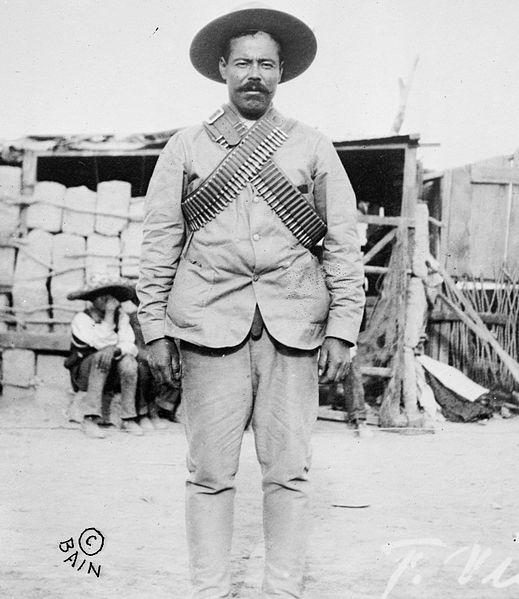

Wer regierte Mexiko an ihrer Stelle? Eine Zeit lang war die Macht in vielen Orten in die Hände von Volksführern übergegangen, den Buschhackern und Guerrilleros, die erst gegen Diaz und dann gegen Huerta gekämpft hatten. Die beiden berühmtesten und mächtigsten waren Emiliano Zapata und Francisco („Pancho“) Villa, die in vielerlei Hinsicht die Hauptmerkmale der Volksbewegung verkörpern. Zapata führte die Dorfbewohner von Morelos in einem Kreuzzug an, um das an die Zuckerrohrplantagen verlorene Land zurückzuerobern, und er wich von diesem Ziel nie ab. Obwohl die Intellektuellen der Stadt später mitzogen, seine offiziellen Mitteilungen verfassten und einen Bastard-Sozialismus propagierten, blieb Zapata selbst ein Mann des Volkes, der sich nicht um formale Ideologien scherte, sich mit einem traditionellen Katholizismus begnügte und seinen Anhängern in Morelos ebenso loyal war wie diese ihm gegenüber. Stadtpolitiker, die sich um einen Dialog mit Zapata bemühten, fanden ihn (wie viele seiner Art) hartnäckig: Er war zu sehr Cerrado, zu verschlossen – unkommunikativ, mürrisch, misstrauisch und kompromissunfähig. Zu Hause, im ländlichen Morelos, machte Zapata die Figur eines Charros, eines pferdebegeisterten, schneidigen, etwas dandyhaften Landmanns mit riesigen Sombreros, engen Hosen mit Silberknöpfen und pastellfarbenen Hemden und Tüchern; ein Mann, der seine Zeit lieber mit Hahnenkämpfen, dem Zertrümmern von Pferden, dem Schlürfen von Bier auf der Plaza oder der Erziehung von Kindern verbrachte. Gestützt auf das gegenseitige Vertrauen von Anführer und Geführten beherrschten Zapatas Truppen – trotz ihrer unzureichenden Bewaffnung – jahrelang den Bundesstaat Morelos und stellten sich immer wieder gegen überlegene konventionelle Armeen. Doch obwohl Zapata Allianzen mit benachbarten Rebellen schmiedete, blieb sein Horizont begrenzt. Als seine Truppen Ende 1914 Mexiko-Stadt besetzten, schlich sich Zapata in ein schäbiges Hotel in der Nähe des Bahnhofs. Im Gegensatz zu Marlon Brandos Zapata – in dem Kazan-Klassiker Viva Zapata! – hat er nie den Präsidentenstuhl besetzt; das wollte er auch gar nicht. Seine tiefe lokale Verwurzelung war sowohl die Stärke als auch die Schwäche der zapatistischen Bewegung.

Es war Ende 1914, als sich Zapata und Villa, die großen Rebellenführer des Südens und des Nordens, zum ersten Mal außerhalb von Mexiko-Stadt trafen: Zapata, schlank, dunkelhaarig und dandyhaft; Villa, „groß, kräftig, etwa 180 Pfund schwer, mit einem Teint fast so blutrot wie ein Deutscher, trug einen englischen Helm, einen schweren braunen Pullover, khakifarbene Leggings und schwere Reitschuhe“. Keiner von beiden war sehr kommunikativ: Sie beäugten sich schüchtern „wie zwei Landpomeranzen“, und als Zapata, der gerne trank, Cognac bestellte, verschluckte sich Villa, der keinen harten Alkohol verträgt, und verlangte Wasser, um zu gefallen. Aber sie fanden bald heraus, dass sie einen gemeinsamen Standpunkt teilten, als sie begannen, den nominellen Führer ihrer Revolution, den behäbigen, älteren, schwerfälligen und etwas pedantischen Venustiano Carranza, zu Fall zu bringen.

Auch wenn sie sich äußerlich deutlich voneinander unterschieden und ihre jeweiligen Armeen in wichtigen Punkten voneinander abwichen – Villas Armee, die sich aus den Dörfern und Viehzuchtbetrieben des Nordens rekrutierte, war eine professionellere, mobilere Truppe, die Huertas Bundesarmee bei ihrem dramatischen Einmarsch in die Hauptstadt vernichtet hatte -, so hatten die beiden Caudillos doch einen gemeinsamen Ursprung und eine gemeinsame Anziehungskraft auf das Volk. Villa, ein Bauernsohn, der zum Banditentum getrieben worden war, war ein treuer Anhänger Maderos geworden und raubte nun die Reichen aus und stellte Unrecht im großen Stil wieder her. Er hatte kein klares agrarpolitisches Anliegen wie Zapata, und sein politisches Gespür war nicht schärfer. Aber er hatte ein Händchen für den Guerillakampf und übertrug seinen Elan und sein Charisma auf die konventionellen Feldzüge von 1914, als die massiven Angriffe der Villista-Kavallerie die Föderierten zerschlugen. Als Nord- und Zentralmexiko in seiner Hand waren, vertrieb Villa unliebsame Großgrundbesitzer und Bosse aus dem Land (der Terrazas-Clan war sein Hauptopfer) und verteilte ihren Besitz achtlos an Freunde und Gefolgsleute. Er verteilte kostenlose Lebensmittel an die Armen und führte (laut seinen Anhängern) eine kostenlose Bildung ein. Während seines kurzen Bestehens trug Villas Regime die Handschrift eines von Professor Hobsbawms „sozialen Banditen“.

Obwohl seine Armee wuchs und viele der Ausrüstungen des modernen Krieges erwarb – Artillerie, ein Lazarettzug, ein effizientes Kommissariat – verlor Villa, wie Zapata, nie den Kontakt zum einfachen Volk, das ihn in guten wie in schlechten Zeiten unterstützte. Er bevorzugte nach wie vor populäre Zeitvertreibe – improvisierte Stierkämpfe und nächtliche Tänze, nach denen Villa „mit blutunterlaufenen Augen und einem Anflug von extremer Abgeschlagenheit“ an die Front kam. Obwohl er harten Alkohol mied (dies war, wie auch sein Rheuma, ein Erbe seiner Banditenzeit), trieb er es mit Frauen. Und obwohl er ein General war, mischte er sich bereitwillig unter das Fußvolk und tauschte auf den langen, unorganisierten Eisenbahnfahrten, die seine Armee und ihre Anhänger wie eine riesige Völkerwanderung von der nördlichen Grenze bis nach Mexiko-Stadt führten, Witze aus, wobei Villa selbst in einem „roten Waggon mit Chintzvorhängen und … Fotos von auffälligen Damen in theatralischen Posen an die Wände geheftet“ reiste. In der Schlacht war Villa immer mittendrin und trieb seine Männer an, anstatt die Strategie von hinten zu lenken.

Wenn Villa und Zapata die mächtigsten und berühmtesten revolutionären Caudillos waren, so gab es doch viele von ähnlichem Typus, aber von geringerem Rang: Tatsächlich waren die großen Rebellenarmeen, wie Villas Division des Nordens, Konglomerate, die sich aus vielen Einheiten zusammensetzten, jede mit einem eigenen Jefe (Häuptling), und die gewöhnlich aus einem gemeinsamen Herkunftsort stammten. Einige waren Männer aus den Bergen, Hinterwäldler, die sich über die wachsende Macht der Beamten, Steuereintreiber und Rekrutierungssoldaten ärgerten; andere waren Dorfbewohner aus den Tälern und dem Tiefland, Opfer der Enteignung von Landwirten. Der Bezirk Laguna, ein Baumwoll- und Kautschukanbaugebiet in der Nähe von Torreon im nördlichen Zentralmexiko, stellte mehrere solcher Banden, von denen sich die meisten bei den großen Feldzügen Villas Armee anschlossen, aber eine eigene, lokale Identität behielten. Sie waren ein rauer Haufen: Ein amerikanischer Missionar erinnerte sich, wie 100 von ihnen im Sommer 1911 in seine Missionsgesellschaft kamen (sie hatten gerade Torreon unter Szenen von Aufruhr und Plünderung eingenommen): Sie waren „alle große, raue Kerle, aber mit stechenden Augen und einem entschlossenen Kopf… sie blieben mehr als eine Stunde, saßen mit der Waffe in der Hand, während sie Eis aßen“. Ein berüchtigter Unruheherd in der Laguna war Cuencame, ein Indianerdorf, das in den 1900er Jahren sein Land an eine gefräßige benachbarte Hazienda verloren hatte. Es hatte Proteste gegeben, und die Anführer wurden zur Armee geschickt – eine bevorzugte Strafe der Diaz-Regierung, die von der einfachen Bevölkerung besonders gefürchtet und verabscheut wurde. Zu ihnen gehörte Calixto Contreras, der nach 1910 zu einem prominenten Rebellenführer aufstieg. Einem britischen Gutsverwalter erschien Contreras mongoloid und furchterregend: von unheimlichem Aussehen und verschlagenem Blick“. Ein mexikanischer Arzt, der zu Villas Stab gehörte und Contreras behandelte, bezeichnete ihn als „kahl, dunkel und hässlich“ und beschrieb, wie an der Tür von Contreras‘ Eisenbahnwaggon an einem Eisenring ein „Stock mit einem geschwärzten und abstoßenden Kopf hing … der von grausamen Frauenhänden mit einem roten Band zusammengebunden war, um zu zeigen, dass er zu einem Colorado gehörte“. Aber alle, auch der britische Gutsverwalter, waren sich einig, dass Don Calixto freundlich und höflich war, ein Muster an mexikanischer Höflichkeit. Seine Männer, die aus Cuencame und Umgebung stammten, waren „einfache Bauern, die zu den Waffen gegriffen hatten“, und der amerikanische Journalist John Reed beschrieb sie als „unbezahlt, schlecht gekleidet, undiszipliniert, ihre Offiziere nur die Tapfersten unter ihnen, bewaffnet nur mit alten Springfields und einer Handvoll Patronen pro Mann“. Obwohl sie an der Seite von Villa kämpften, galt ihre größte Loyalität Contreras und Cuencame; für die professionelleren Villistas, wie den brutalen Rodolfo Fierro, waren sie daher „diese einfachen Narren von Contreras“. Dennoch kämpften sie sechs Jahre lang gegen verschiedene Gegner, verteidigten ihre patria chica – ihr kleines Heimatland – und ignorierten die Illusion einer nationalen Macht. Contreras stieg zum General auf, mit dem entsprechenden Status und den entsprechenden Insignien („genauso ein… Außenseiter wie jeder napoleonische Marschall“, wie es schien); und als er 1916 getötet wurde, nahm sein Sohn seinen Platz ein.

***

Im Laufe der Jahre verloren Volksbewegungen dieser Art jedoch allmählich ihren Schwung. Besiegt oder einfach nur kriegsmüde kehrten die Bauernsoldaten in ihre Dörfer und auf ihre Haziendas zurück; die überlebenden Anführer (von denen es nur wenige gab) einigten sich mit der neuen „revolutionären“ Regierung und kamen ihr entgegen. So war es in ganz Mexiko, als gegen Ende des Jahrzehnts der Anschein von Frieden entstand. Es ist eine seltsame Ironie, dass keiner der ursprünglichen Protagonisten des Bürgerkriegs einen endgültigen Erfolg erzielte: Diaz und Huerta, die Verfechter des alten Regimes, schafften es nicht, die Kräfte des Wandels und der Rebellion einzudämmen; aber auch die Rebellen, sowohl die liberalen Pioniere in den Städten als auch die Volkskräfte auf dem Lande, erwiesen sich als unfähig (im ersten Fall) und unwillig (im zweiten), ihre Kontrolle über das Land zu sichern. In dieses Vakuum trat eine vierte Kraft: Die Konstitutionalisten, die wegen ihrer angeblichen Verbundenheit mit der verfassungsmäßigen Ordnung als solche bezeichnet wurden, waren in Wirklichkeit scharfe Opportunisten, Männer aus den nördlichen Staaten, insbesondere aus dem wohlhabenden, amerikanisierten Staat Sonora. Sie waren weder große Hacendados noch selbstgefällige Intellektuelle, aber sie waren auch keine Landbewohner, die an die dörfliche Lebensweise und den Zyklus des landwirtschaftlichen Jahres gebunden waren. Sie bewegten sich gleichermaßen in der Stadt und auf dem Land: Wenn sie Landwirtschaft betrieben (wie ihr größter militärischer Vorkämpfer, Alvaro Obregon), waren sie umtriebige, unternehmerische Landwirte; oder sie ließen sich, wie ihr größter politischer Fixer, Plutarco Elias Calles, von Job zu Job treiben – Lehrer, Hotelier, Gemeindebeamter – und erwarben dabei vielfältige Erfahrungen und ein Auge für die wichtigsten Chancen. Obwohl ihnen eine klassische Ausbildung fehlte, waren sie des Lesens und Schreibens kundig und oft mit praktischen Fertigkeiten ausgestattet; und obwohl sie keine tiefe Verwurzelung in den lokalen Gemeinschaften hatten (in der Tat war ihre sehr lockere Mobilität einer ihrer großen Vorteile im Kampf um die Macht), erkannten und akzeptierten sie – wie es weder Diaz noch Madero noch Huerta getan hatten – dass das postrevolutionäre Regime eine Art Volksbasis brauchte. Die Massen, die in der Revolution gekämpft hatten, konnten nicht einfach unterdrückt werden; sie mussten auch freigekauft werden.

Für die Konstitutionalisten war dies oft ein zynischer Prozess. Die Verteilung von Land an die Dörfer war für sie ein politisches Manöver und nicht – wie bei Zapata – ein Glaubensartikel. Sie war ein Mittel, um die lästige Landbevölkerung zu beruhigen und zu domestizieren und sie zu loyalen Untertanen des revolutionären Staates zu machen. Und der gemeinsame Umgang, den konstitutionalistische Generäle wie Obregon pflegten, war – so geschickt und effektiv er auch war – nicht ganz das echte Verhältnis, das Villa, Zapata oder Contreras zu ihren Anhängern pflegten. Doch so künstlich und selbstsüchtig die Methoden der Konstitutionalisten auch waren, sie funktionierten. Wo es Madero nicht gelungen war, die nationale Macht zu halten, und weder Villa noch Zapata es ernsthaft versucht hatten, waren die Konstitutionalisten bereit, willig und fähig. Sie waren militärisch fähig: In der letzten, entscheidenden Schlacht des Bürgerkriegs im Jahr 1915 besiegte Obregon Villa in einer Reihe ähnlicher Gefechte umfassend. Die Massenangriffe der Villista-Kavallerie, die gegen Huertas widerstrebende Wehrpflichtige erfolgreich waren, scheiterten blutig und schmachvoll, als die Division des Nordens einer Armee von Format und Organisation gegenüberstand, und als Villa auf einen klugen, wissenschaftlichen (wenn auch autodidaktischen) General wie Obregon traf, der die Lektionen der Westfront gelernt und angewendet hatte.

Geschlagen zog sich Villa nach Chihuahua zurück und wurde zum Halbbanditen, der scheinbar ungestraft Städte und Dörfer überfiel, immer noch auf lokale Unterstützung zählen konnte und sich sowohl den mexikanischen als auch den amerikanischen Streitkräften widersetzte, die ihn zur Strecke bringen sollten. Dies war sein natürlicher Lebensraum und sein Metier. Auch Zapata setzte seinen Guerillakrieg in Morelos fort, bis ihn 1919 das übliche Schicksal des Volkskämpfers und edlen Räubers ereilte: Unverwundbar gegenüber direkten Angriffen wurde er in eine Falle gelockt und heimtückisch getötet. Andere Volksführer gingen den gleichen Weg. Villa überlebte seinen alten Verbündeten um vier Jahre. Nachdem der Anschein von Frieden wiederhergestellt war und Obregon die Präsidentschaft übernommen hatte, wurde Villa von seinem alten Eroberer begnadigt und erhielt ein großes Anwesen, auf dem er und seine alternden Veteranen ihren Lebensabend verbringen konnten. Doch Villa hatte viele rachsüchtige Feinde, und die Zentralregierung fürchtete trotz der Amnestie ein mögliches Wiederaufleben des alten Caudillo im Norden. Im Juli 1923 wurde Villa niedergeschossen, als er durch die Straßen von Parral fuhr.

Die meisten seiner Leutnants waren schon Jahre zuvor gestorben: Ortega, der nach der Schlacht von Zacatecas an Typhus starb; Urbina, der auf Villas eigenen Befehl wegen Ungehorsamkeit hingerichtet wurde; Fierro, der während des Villista-Rückzugs 1915 in einem Treibsand ertrank. Und was ist mit den Volksführern, die trotz aller Widrigkeiten überlebten? Ein britischer Gutsverwalter, der viele dieser nördlichen Revolutionäre kennengelernt hatte, bemerkte:

Eine Redensart, die besagt, dass eine im Feld entwickelte Führung den ehemaligen Zivilisten für jene konstruktiven und administrativen Aufgaben untauglich macht, denen die gewalttätigen Episoden historisch gesehen vorangestellt werden sollten, hat sich bewahrheitet. Nur wenige dieser Führer überlebten schließlich bis in das, was man die unmittelbare Zeit nach dem Aufstand nennen könnte, die Dämmerung der Friedensdämmerung; und andere Männer schritten über die Gräber dieser turbulenten und hausbackenen, aber meist wohlmeinenden Patrioten, um die Verwaltungsbefugnisse zu ergreifen, die ihre Belohnung hätten sein sollen.

Aber es war nicht nur eine Frage der Sterblichkeit, noch nicht einmal des Übergangs vom Krieg zum Frieden (denn die Geschichte bietet sicherlich genügend Beispiele von Führern, die aus den Episoden der Gewalt hervorgingen, um die Aufgaben der Verwaltung zu übernehmen: Cromwell, Napoleon, Eisenhower – und sogar Obregon selbst, der sich als ebenso geschickter Geschäftsmann und Präsident erwies wie als General). Vielmehr ging es um die Art des Krieges und die Art des Friedens. Die Eigenschaften, die Villa, Zapata, Contreras und andere zu gefürchteten Revolutionären und Guerillakämpfern machten, disqualifizierten sie oft für eine spätere politische Karriere: Sie waren zu provinziell, ungebildet, einer traditionellen, ländlichen Lebensweise verhaftet, die in vielerlei Hinsicht auf dem Rückzug war.

***

Die Zukunft gehörte den national gesinnten, städtischen Akteuren: nicht den raffinierten Liberalen von Madero, sondern den scharfsinnigen Selfmademännern von Sonora, oder zumindest Männern, die nach ihrem Vorbild geformt waren – wie Nicolas Zapata, Sohn des Revolutionärs, der in Morelos Land, Reichtum und Macht erwarb, nachdem er sich „die Grundlagen der Politik erarbeitet hatte – was sein Gefühl der Verpflichtung“ gegenüber der lokalen Gemeinschaft verfaulen ließ. Nicolas Zapata gehörte zur postrevolutionären Generation: Als Neunjähriger hatte er das berühmte Treffen seines Vaters mit Villa verschlafen. Von der ursprünglichen Generation der Volksrevolutionäre fanden einige einen Platz im neuen Regime, nicht zuletzt, weil es dem Regime zum Vorteil gereichte, während sich einige wenige erfolgreich assimilierten. Joaquin Amaro zum Beispiel, der Sohn eines Maultiertreibers und eines guten Reiters, kämpfte als junger Mann die ganze Revolution hindurch und trug als Liebesbeweis einen goldenen Ohrring im Ohr (oder, wie manche sagten, eine rote Glasperle als Schutzamulett); aber er wurde ein treuer Verbündeter Obregons, legte den Ohrring (oder die Perle) ab, tauschte seinen Mustang gegen ein Polo-Pony und stieg zum Kriegsminister auf – und zwar zu einem dynamischen, effizienten Kriegsminister.

Aber solche willigen und erfolgreichen Umwandlungen waren selten. Häufiger passten sich die populären Führer, die die Kämpfe überlebten, nur unvollkommen und widerwillig an. Die neue Welt war nicht nach ihrem Geschmack; sie war sicherlich nicht das, wofür sie und ihre Anhänger gekämpft hatten. Saturnino Cedillo überlebte seine Brüder – die alle in dem Bruderkrieg umgekommen waren – und wurde Gouverneur und Staatschef von San Luis. Er kümmerte sich gut um seine alten Anhänger, indem er sie auf Ländereien im Bundesstaat ansiedelte, aber er konnte die Wege des neuen, postrevolutionären Regimes nicht ganz nachvollziehen. Als Graham Greene ihn im März 1938 traf, schien er ein einsamer, kämpferischer Überlebender der guten alten Zeit zu sein, der zwar ein glückliches, wenn auch paternalistisches Verhältnis zu den örtlichen Bauern pflegte, aber „das Pathos des Dazwischen – des ungebildeten Mannes, der sich unter den Gebildeten behauptet“ ausstrahlte. Für Cedillo waren die Komplexität der modernen Politik, die Mühsal der Verwaltung und der Konflikt rivalisierender Ideologien – 1938 wie zwanzig Jahre zuvor – zu meiden: „Er hasste das ganze Geschäft; man konnte sehen, dass er überhaupt nicht in unseren Begriffen dachte… er war glücklicher bei Sonnenuntergang, wenn er in einem alten Auto über die steinigen Felder rumpelte und seine Ernten vorführte“. Innerhalb weniger Wochen wurde Cedillo von der Zentralregierung zur Rebellion angestachelt, in die Berge getrieben, mit Flugzeugen gejagt und schließlich getötet. Der „Aufstand“ von Cedillo (wie ihn die Regierung nannte) war der letzte Kick der guten alten Sache, der endgültige Beweis dafür, dass die revolutionäre Volksbewegung in die Geschichte eingegangen war. Sie überlebt nur in den Mythen, Wandmalereien und der revolutionären Rhetorik des modernen Mexiko.

Dr. Alan Knight ist Dozent für Geschichte an der Universität von Essex.