Peut-être parce qu’elle est restée distinctement nationale et autonome, ne revendiquant aucune validité universelle et ne tentant pas d’exporter ses doctrines, la révolution mexicaine est restée globalement anonyme par rapport, par exemple, aux révolutions russe, chinoise et cubaine. Pourtant, sur n’importe quelle échelle de Richter de la sismologie sociale, la révolution cubaine était une petite affaire comparée à son homologue mexicaine. En termes absolus et relatifs, plus de gens ont combattu au Mexique, plus de gens sont morts, plus de gens ont été affectés par les combats et plus de gens ont été détruits. Pourtant (contrairement à Cuba), le résultat a été très ambivalent : les spécialistes débattent encore (souvent de manière assez stérile) de la question de savoir si la révolution mexicaine était dirigée contre un régime « féodal » ou « bourgeois », de la manière de qualifier le caractère du régime révolutionnaire, et donc de savoir si (du point de vue de son résultat) la « révolution » était une « vraie » révolution, digne de figurer au rang des « grandes révolutions » de Crane Brinton.

Mais, indépendamment de son résultat (et je dirais qu’elle a apporté de nombreux changements, même s’ils ne sont pas toujours évidents, dans la société mexicaine), la révolution présentait une caractéristique classique des « grandes révolutions » : la mobilisation d’un grand nombre de personnes qui étaient jusqu’alors restées en marge de la politique. La « révolution », comme l’écrit Huntington, « est le cas extrême de l’explosion de la participation politique ». Comme lors de la guerre civile anglaise, pendant quelques années, le monde a été mis sens dessus dessous : l’ancienne élite a été évincée, des leaders populaires et plébéiens se sont hissés au sommet, et des idées nouvelles et radicales ont circulé dans une atmosphère de liberté sans précédent. Si, comme dans la guerre civile anglaise, cette période a fait place à la contre-révolution, à l’écrasement ou à la cooptation des mouvements populaires, et à la création de nouvelles structures de pouvoir et d’autorité, cela n’a pas représenté un retour à la case départ : le mouvement populaire au Mexique (comme en Angleterre) pouvait rencontrer la défaite, mais dans la défaite, il a profondément affecté la société mexicaine et son évolution ultérieure ; le » monde renversé » n’était pas le même monde une fois qu’il avait été redressé à nouveau.

La révolution mexicaine a commencé comme un mouvement de protestation de la classe moyenne contre la longue dictature de Porfirio Diaz (1876-1911). Comme beaucoup de dirigeants mexicains du XIXe siècle, Diaz était un officier de l’armée qui était arrivé au pouvoir par un coup d’État. Contrairement à ses prédécesseurs, cependant, il a établi un système politique stable, dans lequel la Constitution de 1857, formellement représentative, était contournée, les patrons politiques locaux (caciques) contrôlaient les élections, l’opposition politique et l’ordre public, tandis qu’une poignée de familles puissantes et leurs clients monopolisaient le pouvoir économique et politique dans les provinces.

L’ensemble du système était alimenté et lubrifié par l’argent frais injecté dans l’économie par la hausse du commerce et des investissements étrangers : les chemins de fer traversaient le pays, les mines et les cultures d’exportation prospéraient, les villes se dotaient de rues pavées, de lumière électrique, de tramways et de canalisations. Ces évolutions étaient visibles dans d’autres grands pays d’Amérique latine à l’époque. Mais au Mexique, ils ont eu un impact particulier et un résultat révolutionnaire unique. L’oligarchie a bénéficié de ses liens avec le capital étranger : Luis Terrazas, fils de boucher, est parvenu à dominer l’État de Chihuahua, dans le nord du pays, en acquérant d’immenses propriétés d’élevage, des mines et des intérêts industriels, et en dirigeant la politique de l’État à sa propre satisfaction ; les planteurs de sucre de l’État chaud et luxuriant de Morelos, près de la capitale, ont importé de nouvelles machines, ont augmenté la production et ont commencé à être compétitifs sur les marchés mondiaux (ils pouvaient également passer des vacances à Biarritz et acheter des produits de luxe étrangers – qu’il s’agisse de porcelaine française ou de fox-terriers anglais) ; Olegario Mohna dirigeait l’économie et la politique du Yucatan, où son gendre s’occupait de l’exportation de l’henequen, une plante agave et la culture de base de l’État, et, parmi ses nombreux parents et clients de moindre importance, un cousin au second degré était inspecteur des ruines mayas (il n’avait jamais visité Chichen Itza, a-t-il dit à deux voyageurs anglais, mais » avait des photographies satisfaisantes « ).

***

L’argent a également soutenu le gouvernement national. Le budget perpétuellement précaire a été stabilisé dans les années 1890 et la cote de crédit du Mexique faisait l’envie de l’Amérique latine. En 1910, lorsque le dictateur vieillissant accueille les représentants du monde à l’occasion du centième anniversaire de l’indépendance du Mexique, la paix et la prospérité semblent assurées.

Ils évoquent les héros libéraux du passé du Mexique et établissent des comparaisons avec les démocraties libérales florissantes d’Europe et d’Amérique du Nord. Enfin, ils craignaient pour l’avenir du Mexique (et le leur) si Diaz mourait politiquement intestat, sans léguer à la nation une forme de gouvernement viable et représentatif. C’est pourquoi ils ont volontiers répondu à l’appel de Francisco Madero, un riche propriétaire terrien et homme d’affaires du Nord qui, plus par idéalisme que par intérêt personnel, a commencé à faire campagne pour une application plus stricte de la Constitution de 1857, qui était encore principalement respectée dans les faits. Le slogan de Madero et de son parti anti-réélection était « Sufragio Efectivo, No Re-eleccion » (un vrai vote et pas de règle du patron), et leurs campagnes politiques de 1909-10 étaient caractérisées par un journalisme vigoureux, des réunions de masse et des tournées en sifflet, tout l’attirail de la démocratie nord-américaine qu’ils cherchaient à imiter. D’abord complaisant, Diaz est ébranlé par l’agitation politique croissante. À la veille de l’élection présidentielle de 1910 (dans laquelle Madero s’opposait à Diaz : la plupart des membres de la famille étaient d’accord avec le commentaire dédaigneux du grand-père Evaristo Madero selon lequel cela ressemblait à » un défi lancé par un microbe à un éléphant « ), Madero et ses proches alliés furent emprisonnés, et l’élection se déroula selon les principes habituels de corruption et de coercition. Diaz l’emporta.

On s’attendait à ce que Madero prenne note et retourne, convenablement châtié, dans ses domaines du nord. La plupart des libéraux éduqués, d’âge moyen et en redingote qui le suivaient retournèrent effectivement dans leurs salles de classe, leurs entreprises et leurs cabinets d’avocats. Ils pouvaient faire de bons discours et rédiger des articles élégants, mais ils ne pouvaient pas faire plus. Une révolte armée ? C’était dangereux », ont-ils convenu lorsqu’ils ont discuté de la question au Yucatan. Personne n’était partisan de verser du sang et, même si tout le monde l’avait été, il n’y avait pas d’argent, de temps, ni de personnes expertes dans un mouvement de ce genre ». C’est ce que pensent la plupart des Maderistas. Mais pas Madero. Petit, excentrique, aux manières douces et un peu naïf en politique, Madero croyait généreusement au bon sens et à la raison du peuple (tout comme il croyait au spiritisme et aux vertus de la médecine homéopathique). Plutôt que de capituler devant Diaz, Madero appela le peuple mexicain à se soulever par les armes le 20 novembre 1910.

***

L’appel connut un succès soudain et surprenant parce qu’il toucha une corde sensible chez un second groupe, la masse rurale analphabète, les Indiens et les métis (demi-castes) des villages et des haciendas, qui formaient l’essentiel de la population mexicaine, qui fournissaient la main-d’œuvre sur laquelle reposait l’économie, mais qui vivaient, impuissants et souvent ignorés, en marge de la vie politique. Ce n’est pas que, comme Madero et les libéraux de la ville, ils étaient épris d’abstractions libérales et d’exemples étrangers : pour eux, « Un vrai vote et pas de patron » avait une signification plus concrète, particulière et irrésistible. Sous Diaz, l’économie et l’État avaient connu une croissance rapide ; mais ces processus, comme c’est souvent le cas, avaient eu des effets divergents, et les campagnes, en particulier les pauvres, avaient porté le poids du programme de modernisation de Diaz. Alors que les villes prospéraient, les grands domaines se sont agrandis pour répondre à la demande mondiale et mexicaine de produits primaires (sucre, coton, café, henequen, fruits tropicaux), absorbant les terres des villages et des petits exploitants, transformant des paysans autrefois indépendants en ouvriers sans terre, qui travaillaient souvent sous la direction de surveillants sévères. À mesure que les anciens champs de maïs cédaient la place aux nouvelles cultures commerciales, la nourriture devenait plus rare et les prix augmentaient, dépassant les salaires. Dans certaines régions du Mexique, une forme de quasi-esclavage s’est développée et, lors des années de mauvaises récoltes, comme en 1908-09, les pauvres des campagnes ont été confrontés à un véritable dénuement. La monopolisation des terres entre les mains des propriétaires et des caciques s’accompagna d’une monopolisation correspondante du pouvoir politique, et des communautés fières, souvent anciennes, se retrouvèrent à languir sous la domination arbitraire des patrons politiques de Diaz, confrontées à un contrôle, un enrégimentement et une taxation accrus.

En Morelos, des villages entiers disparurent sous une couverture de canne à sucre. A Sonora, au nord-ouest, l’armée fédérale a mené une série de campagnes amères pour déposséder les Indiens Yaqui de leurs terres ancestrales. Des petits exploitants comme la famille Cedillo de Palomas, dans l’État de San Luis, se sont battus contre les empiètements des haciendas sur leurs terres. Des villages ont adressé des pétitions (généralement en vain) contre la domination de caciques tels que Luz Comaduran de Bachiaiva, dans les hautes terres de Chihuahua, où les terres municipales avaient été expropriées par le cacique et ses clients, où quatre voyous étaient employés pour faire taire l’opposition, et où la période de fonction de Comaduran comprenait « des années de corde et de couteau … impliquant l’abus de toutes les lois, tant municipales que civiles, humaines et divines ». Pour ces gens, la révolution de Madero offrait la perspective, moins d’un régime libéral progressiste, inspiré par Gladstone ou Gambetta, que de la récupération des libertés locales, de la reconquête des terres villageoises, du renversement des patrons et des propriétaires tyranniques. Leur vision était nostalgique, particulière et puissante : ils cherchaient à récupérer le monde qu’ils avaient perdu, ou qu’ils étaient en train de perdre rapidement.

À la surprise générale, et à la consternation du gouvernement, des bandes armées locales surgirent durant l’hiver 1910-11, d’abord dans le nord puis dans le centre du Mexique. L’appareil militaire rouillé de Diaz s’est avéré incapable de contenir la propagation de la guérilla et, en mai 1911, ses conseillers l’ont persuadé de démissionner, dans l’espoir – qui s’est avéré fondé – qu’ils pourraient sauver quelque chose avant que la révolution n’aille trop loin. Six mois plus tard, Madero fut inauguré président, à la suite des élections les plus libres jamais organisées dans l’histoire du pays.

***

Les années suivantes furent violentes et chaotiques. L’expérience libérale de Madero échoue. Les partisans de l’ancien régime – propriétaires terriens, militaires, hommes d’affaires et religieux – ont bloqué ses modestes réformes, et ces dernières sont arrivées trop lentement pour satisfaire les éléments populaires qui avaient porté Madero au pouvoir. Pris entre deux feux, Madero fut finalement renversé par l’armée et assassiné au début de l’année 1913 ; mais la mise en place d’un régime militaire draconien sous la direction du général Victoriano Huerta, un régime voué à la « paix, coûte que coûte » et à la restauration substantielle de l’ancien régime, ne fit que garantir l’inflation galopante de la rébellion populaire. Le peuple s’est battu, et la solution militariste, tentée jusqu’au bout en 1913-14, s’est avérée aussi naïve et impraticable que la solution libérale l’avait été en 1911-12. Entre-temps, pendant dix-huit mois de combats acharnés, qui culminèrent avec la chute de Huerta, le tissu de l’ordre ancien fut irrémédiablement déchiré : l’armée porfirienne, les patrons locaux, les oligarchies d’État, l’Église et la bureaucratie furent contraints de céder une grande partie ou la totalité de leur pouvoir.

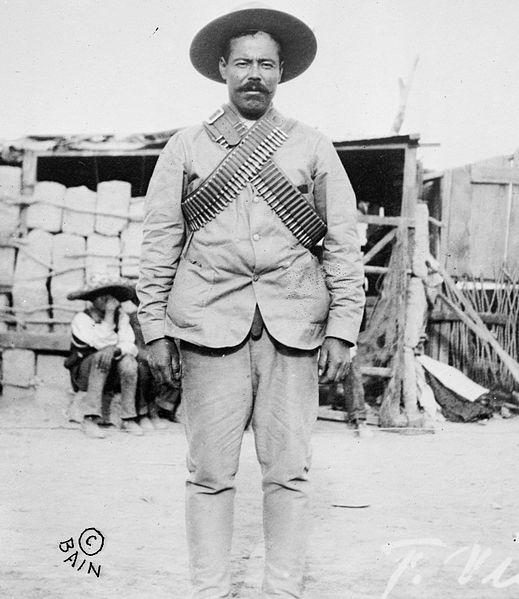

Qui dirigea le Mexique à leur place ? Pendant un certain temps, dans de nombreuses localités, le pouvoir était passé aux mains de leaders populaires, les bushwhackers et les guerrilleros qui avaient combattu d’abord Diaz, puis Huerta. Les deux plus célèbres et les plus puissants sont Emiliano Zapata et Francisco (« Pancho ») Villa, qui incarnent, à bien des égards, les principales caractéristiques du mouvement populaire. Zapata a mené les villageois de Morelos dans une croisade pour récupérer les terres perdues au profit des plantations de sucre, et il n’a jamais dévié de cet objectif. Bien que les intellectuels de la ville l’aient suivi plus tard, écrivant ses communications officielles et parlant d’un socialisme bâtard, Zapata lui-même est resté un homme du peuple, indifférent aux idéologies formelles, se contentant d’un catholicisme traditionnel, farouchement loyal envers ses partisans de Morelos, comme ils l’étaient envers lui. Les politiciens de la ville qui ont tenté un dialogue avec Zapata l’ont trouvé (comme beaucoup de ses semblables) intraitable : il était trop cerrado, trop fermé – peu communicatif, austère, méfiant et étranger au compromis. Chez lui, dans la région rurale de Morelos, Zapata avait l’allure d’un charro, d’un paysan amoureux des chevaux, fringant et quelque peu dandy, qui portait d’énormes sombreros, des pantalons serrés à boutons argentés, des chemises et des écharpes aux couleurs pastel ; un homme qui préférait passer son temps à assister à des combats de coqs, à casser des chevaux, à siroter une bière sur la place ou à élever des enfants. Soutenues par la confiance mutuelle du leader et de ses hommes, les forces de Zapata – malgré leurs armes inadéquates – ont dominé l’État de Morelos pendant des années, en déjouant à plusieurs reprises les armées conventionnelles supérieures. Mais, bien que Zapata ait forgé des alliances avec les rebelles voisins, ses horizons restaient limités. Lorsque ses troupes ont occupé Mexico à la fin de 1914, Zapata s’est réfugié dans un hôtel miteux près de la gare. Contrairement au Zapata de Marlon Brando – dans le classique de Kazan, Viva Zapata ! – il n’a jamais occupé le fauteuil présidentiel ; en fait, il ne l’a jamais vraiment voulu. Ses profondes racines locales ont fourni à la fois la force et la faiblesse du mouvement zapatiste.

C’est juste à l’extérieur de Mexico, à la fin de 1914, que Zapata et Villa, les grands chefs rebelles du sud et du nord, se sont rencontrés pour la première fois : Zapata, mince, brun et dandy ; Villa, » grand, robuste, pesant environ 180 livres, avec un teint presque aussi fleuri qu’un Allemand, portant un casque anglais, un lourd chandail brun, des jambières kaki et de lourdes chaussures de cheval « . Aucun des deux n’était très communicatif : ils se regardaient timidement » comme deux amoureux de la campagne » ; et, lorsque Zapata, qui aimait sa boisson, commandait du cognac, Villa, qui ne prenait pas d’alcool fort, ne buvait que par obligation, s’étouffait et demandait de l’eau. Mais ils ont rapidement découvert qu’ils partageaient un point de vue commun, alors qu’ils commençaient à descendre le leader nominal de leur révolution, le statique, âgé, pondéreux et quelque peu pédant Venustiano Carranza.

Bien que leurs apparences soient en contraste marqué, et que leurs armées respectives diffèrent sur des points importants – celle de Villa, recrutée dans les villages et les cattlespreads du nord, était une force plus professionnelle et mobile, qui avait détruit l’armée fédérale de Huerta lors de sa spectaculaire descente sur la capitale -, les deux caudillos partageaient néanmoins une origine et un attrait populaires communs. Villa, fils de paysan poussé au banditisme, était devenu un disciple dévoué de Madero, et volait maintenant les riches et réparait les torts à grande échelle. Il n’avait pas de cause agraire bien définie, comme Zapata, et son sens politique n’était pas plus aiguisé. Mais il était doué pour la guérilla, et sa verve et son charisme se manifestèrent lors des campagnes conventionnelles de 1914, lorsque les charges massives de la cavalerie villista anéantirent les Fédéraux. Avec le nord et le centre du Mexique dans sa main, Villa a chassé les propriétaires et les patrons impopulaires du pays (le clan Terrazas a été sa principale victime) et a distribué leurs biens de manière négligente à ses amis et à ses partisans. Il a distribué de la nourriture gratuite aux pauvres et (selon ses partisans) a instauré l’éducation gratuite. Durant sa brève existence, le régime de Villa portait la marque de l’un des « bandits sociaux » du professeur Hobsbawm.

Bien que son armée se soit développée et ait acquis nombre des accoutrements de la guerre moderne – artillerie, train-hôpital, économat efficace – Villa, comme Zapata, n’a jamais perdu le contact avec les gens du peuple qui, dans les bons comme dans les mauvais moments, lui prêtaient leur soutien. Il préférait encore les passe-temps populaires – les corridas impromptues et les bals de nuit, après lesquels Villa arrivait au front « les yeux injectés de sang et avec un air d’extrême lassitude ». Bien qu’il évite les alcools forts (cela, comme ses rhumatismes, est un héritage de l’époque où il était bandit), il fréquente librement les femmes. Et, bien que général, il se mêlait volontiers aux soldats, échangeant des plaisanteries sur les longs trajets ferroviaires désorganisés qui conduisaient son armée et ses compagnons de camp, comme une immense migration folklorique, de la frontière nord jusqu’à Mexico, Villa lui-même voyageant dans « un fourgon de queue rouge avec des rideaux en chintz et… des photographies de dames voyantes dans des poses théâtrales accrochées aux murs ». Dans la bataille, Villa était toujours au cœur de l’action, exhortant ses hommes, plutôt que de diriger la stratégie depuis l’arrière.

Si Villa et Zapata étaient les caudillos révolutionnaires les plus puissants et les plus célèbres, il y en avait beaucoup d’autres du même type mais de rang inférieur : en effet, les grandes armées rebelles, comme la Division du Nord de Villa, étaient des conglomérats, formés de nombreuses unités, chacune avec un jefe (chef) individuel, et dérivant généralement d’un lieu d’origine commun. Certains étaient des hommes des montagnes, des habitants de l’arrière-pays mécontents du pouvoir croissant des fonctionnaires, des collecteurs d’impôts et des sergents recruteurs ; d’autres étaient des villageois des vallées et des basses terres, victimes de la dépossession agraire. Le district de Laguna, une région productrice de coton et de caoutchouc près de Torreon dans le centre-nord du Mexique, a fourni plusieurs de ces bandes, dont la plupart se sont affiliées à l’armée de Villa pour les grandes campagnes, tout en conservant une identité locale distincte. C’était une bande de brutes : un missionnaire américain se souvient que 100 d’entre eux s’étaient aventurés dans sa mission sociale au cours de l’été 1911 (ils venaient de prendre Torreon au milieu de scènes d’émeute et de pillage) : c’étaient » tous de grands brutes aux yeux perçants et à la tête déterminée… ils sont restés plus d’une heure, assis avec un fusil à la main, tout en mangeant une glace « . L’un des points chauds de la Laguna était Cuencame, un village indien qui avait perdu ses terres au profit de la vorace hacienda voisine dans les années 1900. Il y avait eu des protestations, et les dirigeants avaient été envoyés à l’armée – une punition préférée du gouvernement Diaz, que les gens du peuple craignaient et détestaient particulièrement. Parmi eux se trouvait Calixto Contreras, qui, après 1910, est devenu un chef rebelle important. Pour un gestionnaire immobilier britannique, Contreras semblait mongoloïde et redoutable : « d’aspect sinistre et d’allure effrontée ». Un médecin mexicain, membre de l’équipe de Villa, qui a soigné Contreras, l’a qualifié de « chauve, sombre et laid » et a décrit comment, sur la porte du wagon de Contreras, suspendu à un anneau de fer, se trouvait un « bâton portant une tête noircie et répugnante… attachée avec un ruban rouge par des mains féminines cruelles pour indiquer qu’elle appartenait à un colorado ». Mais tous, y compris le gestionnaire britannique, s’accordaient à dire que Don Calixto était génial et poli, un modèle de courtoisie mexicaine. Ses hommes, originaires de Cuencame et des environs, étaient « simplement des péons qui s’étaient levés en armes » et le journaliste américain John Reed les décrivit comme « non payés, mal habillés, indisciplinés, leurs officiers n’étant que les plus courageux d’entre eux, armés seulement de vieux Springfields et d’une poignée de cartouches chacun ». Bien qu’ils aient combattu aux côtés de Villa, leur principale loyauté allait à Contreras et Cuencame ; ainsi, pour les Villistas plus professionnels, comme le brutal Rodolfo Fierro, ils étaient « ces simples fous de Contreras ». Pourtant, pendant six ans, ils ont combattu divers adversaires, défendant leur patria chica – leur petite patrie – et ignorant le mirage du pouvoir national. Contreras s’est élevé au rang de général, avec le statut et les insignes appropriés ( » autant… d’inadaptés que n’importe quel maréchal napoléonien « , semblait-il) ; et lorsqu’il a été tué, en 1916, son fils a pris sa place.

***

Au fil des ans, cependant, les mouvements populaires de ce type ont progressivement perdu leur élan. Vaincus, ou simplement las de la guerre, les péons-soldats retournaient au village et à l’hacienda ; les chefs survivants (qui étaient assez peu nombreux) concluaient des accords ou des arrangements avec le nouveau gouvernement « révolutionnaire ». Il en fut ainsi dans tout le Mexique, alors qu’un semblant de paix était établi à la fin de la décennie. Par une étrange ironie, aucun des protagonistes initiaux de la guerre civile n’a atteint le succès final : Diaz et Huerta, les champions de l’ancien régime, n’ont pas réussi à contenir les forces du changement et de la rébellion ; mais les rebelles, aussi bien les libéraux des villes pionnières que les forces populaires de la campagne, se sont avérés incapables (dans le premier cas) et peu désireux (dans le second) d’asseoir leur contrôle sur le pays. Un quatrième pouvoir s’est immiscé dans le vide : appelé les constitutionnalistes, en raison de leur prétendu attachement à la règle constitutionnelle, il s’agissait en fait d’opportunistes aiguisés, d’hommes des États du Nord, en particulier de l’État prospère et américanisé de Sonora. Ce ne sont pas de grands hacendados ni de suaves intellectuels, mais ce ne sont pas non plus des ploucs ruraux, attachés aux habitudes du village et au cycle de l’année agricole. Ils se déplaçaient aussi bien en ville qu’à la campagne : s’ils étaient agriculteurs (comme leur plus grand champion militaire, Alvaro Obregon, l’était), ils étaient des agriculteurs entreprenants et dynamiques ; ou, comme leur plus grand fixateur politique, Plutarco Elias Calles, ils pouvaient passer d’un emploi à l’autre – professeur d’école, hôtelier, fonctionnaire municipal – acquérant ainsi une expérience variée et un œil pour la chance. Bien qu’ils n’aient pas reçu d’éducation classique, ils savaient lire et écrire, et étaient souvent dotés de compétences pratiques ; et, bien qu’ils n’aient pas de racines profondes dans les communautés locales (en fait, leur mobilité très souple était l’un de leurs grands atouts dans la lutte pour le pouvoir), ils ont vu et accepté – comme ni Diaz, ni Madero, ni Huerta ne l’avaient fait – que le régime post-révolutionnaire avait besoin d’une sorte de base populaire. Les masses qui avaient combattu dans la révolution ne pouvaient pas simplement être réprimées ; il fallait aussi les acheter.

Pour les constitutionnalistes, ce processus était souvent cynique. La distribution de terres aux villages était pour eux une manœuvre politique et non – comme pour Zapata – un article de foi. C’était un moyen de calmer et de domestiquer la population rurale gênante, en la transformant en sujets loyaux de l’État révolutionnaire. Et le contact commun que les généraux constitutionnalistes comme Obregon cultivaient n’était pas – aussi habile et efficace soit-il – le rapport authentique que Villa, Zapata ou Contreras avaient partagé avec leurs partisans. Mais, aussi artificielles et égoïstes que soient les méthodes constitutionnalistes, elles fonctionnaient. Là où Madero n’avait pas réussi à détenir le pouvoir national, et où ni Villa ni Zapata n’avaient sérieusement essayé, les constitutionnalistes étaient prêts, volontaires et capables. Ils étaient militairement capables : lors du dernier combat décisif de la guerre civile en 1915, Obregon a largement battu Villa dans une série d’engagements similaires. Les charges massives de la cavalerie de Villista, réussies contre les conscrits réticents de Huerta, ont échoué de manière sanglante et ignominieuse lorsque la Division du Nord a affronté une armée de courage et d’organisation, et lorsque Villa s’est retrouvé face à un général astucieux et scientifique (bien qu’autodidacte) comme Obregon, qui avait appris et appliqué les leçons du front occidental.

Whipped, Villa se retira à Chihuahua et retourna au statut de semi-bandit, pillant villes et villages avec une apparente impunité, pouvant toujours compter sur le soutien local, et défiant à la fois les forces mexicaines et américaines envoyées pour le traquer. C’était son habitat naturel et son métier. Zapata, lui aussi, a poursuivi sa guérilla à Morelos jusqu’à ce que, en 1919, il connaisse le sort habituel du champion populaire et du noble brigand : invulnérable aux attaques directes, il a été attiré dans un piège et tué par traîtrise. D’autres leaders populaires connurent le même sort. Villa survit à son ancien allié de quatre ans. Avec un semblant de paix restauré, et Obregon installé à la présidence, Villa est amnistié par son ancien conquérant et se voit accorder un grand domaine où il pourra vivre ses vieux jours avec ses vétérans vieillissants. Mais Villa avait de nombreux ennemis vengeurs ; et le gouvernement central, malgré son amnistie, craignait un possible réveil du vieux caudillo dans le nord. En juillet 1923, Villa fut abattu alors qu’il circulait dans les rues de Parral.

La plupart de ses lieutenants étaient partis des années auparavant : Ortega, mort de la typhoïde après la bataille de Zacatecas ; Urbina, exécuté sur les propres ordres de Villa pour insubordination ; Fierro, noyé dans un sable mouvant lors de la retraite villista de 1915. Et que dire de ces leaders populaires qui, contre toute attente, ont survécu ? Un gestionnaire immobilier britannique qui avait rencontré nombre de ces révolutionnaires du Nord observait:

On a été témoin de la vérité d’un certain adage qui dit que le leadership développé sur le terrain ne convient pas à l’ancien civil pour ces tâches constructives et administratives dont les épisodes violents devraient historiquement être le prélude. Peu de ces leaders ont finalement survécu jusqu’à ce que l’on puisse appeler la période post-insurrectionnelle immédiate, le crépuscule de l’aube de la paix ; et d’autres hommes ont marché sur les tombes de ces patriotes turbulents et casaniers, mais pour la plupart bien intentionnés, pour s’emparer des pouvoirs administratifs qui auraient dû être leur récompense.

Mais ce n’était pas seulement une question de mortalité, ni même de transition de la guerre à la paix (car l’histoire fournit sûrement suffisamment d’exemples de leaders émergeant des épisodes de violence pour assumer les tâches d’administration : Cromwell, Napoléon, Eisenhower – voire Obregon lui-même, qui s’est avéré être un homme d’affaires et un président aussi avisé qu’il avait été général). Il s’agissait plutôt d’une question de type de guerre et de type de paix. Les qualités qui ont fait de Villa, Zapata, Contreras et d’autres de redoutables révolutionnaires et guérilleros les ont souvent disqualifiés pour des carrières politiques ultérieures : ils étaient trop provinciaux, mal éduqués, attachés à un mode de vie traditionnel et rural qui, à bien des égards, était en voie de disparition.

***

L’avenir appartenait aux opérateurs à l’esprit national, citadins : non pas les libéraux raffinés de Madero, mais les hommes aiguisés, self-made men de Sonora, ou du moins des hommes moulés à leur image – comme Nicolas Zapata, fils du révolutionnaire, qui a acquis des terres, des richesses et du pouvoir à Morelos, après avoir » gagné les rudiments de la politique – ce qui a pourri son sens de l’obligation » envers la communauté locale. Nicolas Zapata était de la génération post-révolutionnaire : à neuf ans, il avait dormi pendant la célèbre rencontre de son père avec Villa. Parmi la génération originale de révolutionnaires populaires, certains ont trouvé une place dans le nouveau régime, notamment parce que c’était à l’avantage du régime, tandis que quelques-uns se sont assimilés avec succès. Joaquin Amaro, par exemple, fils d’un muletier et d’un excellent cavalier, a combattu tout au long de la révolution en tant que jeune homme, portant à l’oreille une boucle d’oreille en or comme gage d’amour (ou, selon certains, une perle de verre rouge comme amulette protectrice) ; mais il est devenu un allié loyal d’Obregon, a jeté sa boucle d’oreille (ou sa perle), a échangé son mustang contre un poney de polo, et s’est élevé au rang de ministre de la Guerre – et un ministre de la Guerre dynamique et efficace aussi.

Mais de telles transformations volontaires et réussies étaient rares. Plus souvent, les dirigeants populaires qui survivaient aux combats ne s’adaptaient qu’imparfaitement et à contrecœur. Le nouveau monde n’était pas à leur goût ; ce n’était certainement pas ce pour quoi eux et leurs partisans s’étaient battus. Saturnino Cedillo survécut à ses frères – qui avaient tous péri dans le conflit fratricide – et devint gouverneur et chef d’état de San Luis. Il s’est bien occupé de ses anciens partisans, les installant sur des terres dans l’État, mais il n’a pas réussi à comprendre les méthodes du nouveau régime post-révolutionnaire. Lorsque Graham Greene le rencontra en mars 1938, il semblait être un survivant solitaire et en difficulté du bon vieux temps qui, tout en conservant un rapport heureux, quoique paternaliste, avec les paysans locaux, respirait « le pathos de l’entre-deux – de l’homme non éduqué qui se maintient parmi les lettrés ». Pour Cedillo, la complexité de la politique moderne, le travail de l’administration et le conflit des idéologies rivales étaient – en 1938, comme vingt ans auparavant – à fuir : « il détestait tout le métier ; on voyait qu’il ne pensait pas du tout en nos termes… il avait été plus heureux au coucher du soleil, parcourant les champs pierreux dans une vieille voiture, montrant ses récoltes ». En quelques semaines, Cedillo a été poussé à la rébellion par le gouvernement central, chassé dans les collines, traqué par des avions et finalement tué. La « révolte » de Cedillo (comme le gouvernement a choisi de l’appeler) a été le dernier coup de pied de la bonne vieille cause, la preuve définitive que le mouvement révolutionnaire populaire était entré dans l’histoire. Il ne survit que dans les mythes, les peintures murales et la rhétorique révolutionnaire du Mexique moderne.

Le Dr Alan Knight est maître de conférences en histoire à l’université d’Essex.